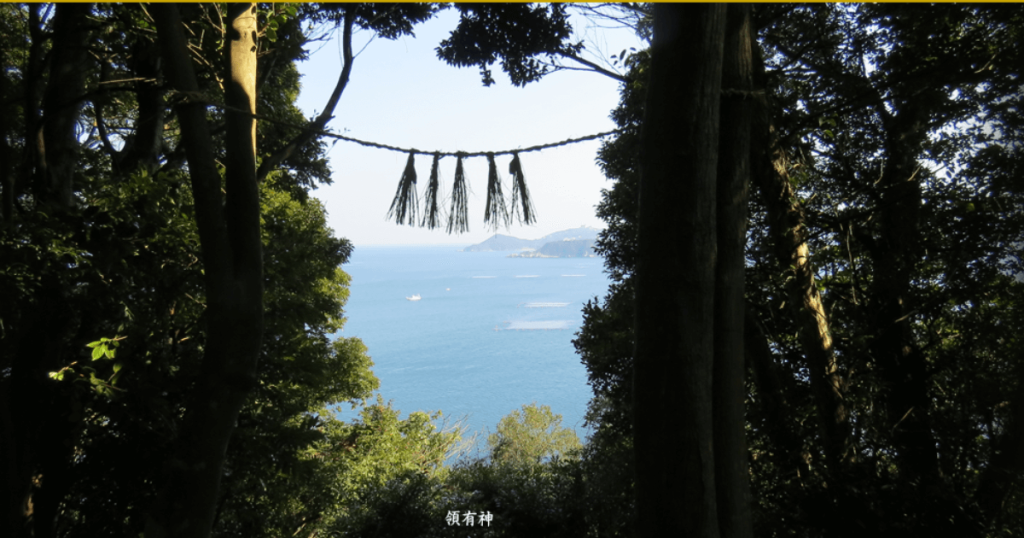

日本人の総氏神、天照大神が鎮座する伊勢神宮。なぜ、この地に天照大神が祀られるようになったのでしょう。記紀によると垂仁天皇の命を受け、天照大神の鎮まる場所を探す旅に出た倭姫命に伊勢の地で御神託くだり、この地に定まったということです。倭姫は垂仁天皇の第四皇女で、天照大神の御杖代(神が降臨してくる依代)として役割を担っていました。

その時の御神託は『この神風の伊勢の国は常世の浪の重浪帰する国なり。傍国の可怜国(うましくに)なり。この国に居らむと欲ふ』というものでした。

この御神託の意味は「伊勢は常世の国からの波が繰り返し寄せてくる場所であり、辺境ではあるが美しい国なのでここに鎮座しよう」ということです。

「常世」とは海の彼方にあるとされた永久不変の異世界のことです。それは不老不死、若返りといった概念と結びつけられた一種の理想郷として、日本人の世界観と深く結びついてきました。

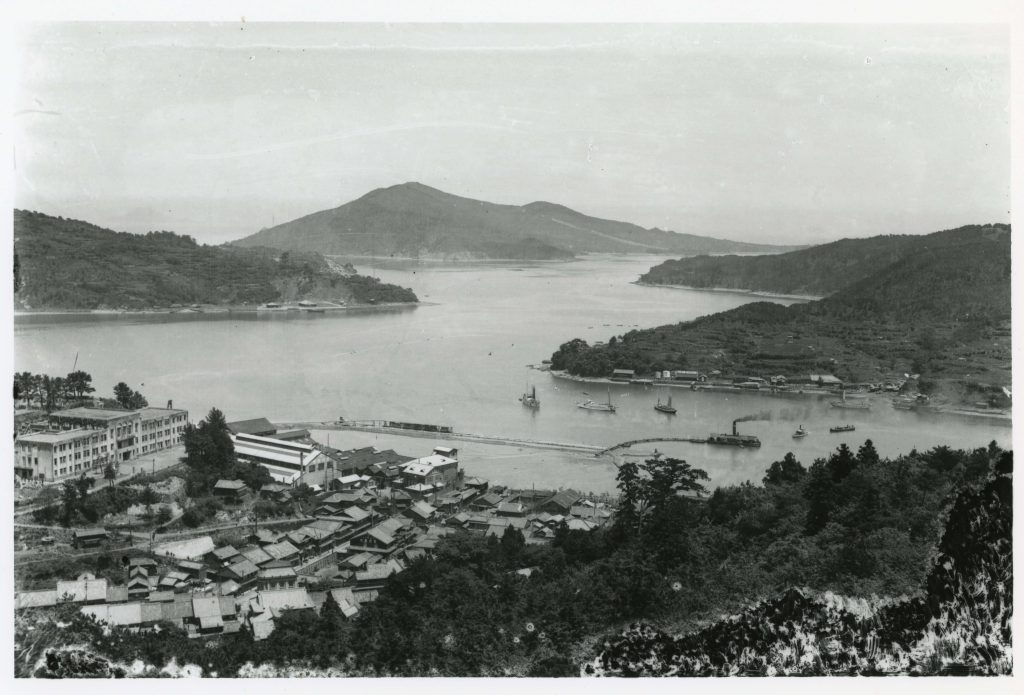

鳥羽巡礼の地を巡る

「御食国(みけつくに)」という言葉をご存知でしょうか。これは朝廷や伊勢神宮に太陽の霊力を一身にまとった海の幸を献上することを課せられた地方のことで、若狭湾、志摩国、淡路国の三国がその役割を担っていました。